Die Hunde meiner Kindheit machten es eher unwahrscheinlich, dass aus mir noch mal ein überzeugter Hundehalter würde: Der Schäferhund einer Nachbarin wurde in einem Zwinger gehalten und kläffte entsetzlich, Hunde auf Spaziergängen erschienen mir gefährlich. Damit machte ich diese aber erst recht auf mich aufmerksam. Sympathie auslösend war das alles nicht!

Die Hunde meiner Kindheit machten es eher unwahrscheinlich, dass aus mir noch mal ein überzeugter Hundehalter würde: Der Schäferhund einer Nachbarin wurde in einem Zwinger gehalten und kläffte entsetzlich, Hunde auf Spaziergängen erschienen mir gefährlich. Damit machte ich diese aber erst recht auf mich aufmerksam. Sympathie auslösend war das alles nicht!

Dass wir tatsächlich auf den Hund kamen, war dann eher einem Zufall zu verdanken. Unser Jüngster sollte zur Kommunion ein Kaninchen von seiner Tante geschenkt bekommen. Das wäre dann ein eher langweiliges Tier geworden, fand ich und plädierte dann doch eher für einen Hund. Immerhin hatte mein Opa mal einen Dackel besessen. Rassehunde – die Meinung meiner Frau – seien krankheitsanfällig und lebten nicht lange. Es sollte also ein Mischling aus dem Tierheim sein. In einem nahe gelegenen fand ich dann im Gewusel von kläffenden und gegen die Zwingertür springenden Hunden tatsächlich einen dunklen, noch kleinen Hund in der Ecke. Wie groß der denn noch würde, war meine Frage – das war klar Risiko mininierend gemeint. Er würde nicht mehr viel wachsen, da sei ein Dackel mit drin, hieß es. Die großen Pfoten sprachen dagegen, der halbjährige Dackelmischling (Tierpass), Straßenhund aus Athen und später bis zu 30 Kilo schwer, kam dann aber trotzdem mit uns nach Köln. Der Name Kevin gefiel uns nicht, so kehrten wir zum ursprünglichen Namen des Hundes zurück: Noah.

15 1/2 Jahre gingen ins Land und alle Familienmitglieder waren unserem Hund auf unterschiedliche Art, immer aber ohne Vorbehalt, zugetan. Wenn ich überlege, von wievielen Menschen ich mich verabschieden musste und unter welchen Umständen das zum Teil erfolgte, wundere ich mich selbst über die mit dem Hund verbundene Verlusterfahrung. Woher rührt nun solch eine intensive Bindung? Versuch einer Antwort.

Mein erstes Stichwort wäre Evolution. Als moderne Menschen leben wir – und das begreifen wir oft als Vorteil – auch in der Familie eher auf Distanz. Wir sind keine Menschenaffen, die sich beim Zusammentreffen kraulen oder noch andere Dinge tun. Wie entspannend aber das Streicheln von Fell wirkt, wird jeder Halter von Hunden oder anderen Haustieren bestätigen. Es befriedigt ein sehr elementares Bedürfnis. Das funktioniert selbst dann noch, wenn beispielsweise bei Demenzkranken viele Gehirnfunktionen ausfallen. Die Welpenschule im Altersheim um die Ecke ist für alle das monatliche Erlebnis. Das Kraulen und Lausen der Menschenaffen und die damit verknüpfte Emotionalität ist in gewisser Art auf den Hund (oder andere geeignete Haustiere) ausgelagert. Alle, auch unsere erwachsenen Kinder, haben ausgiebig unseren Hund gekrault und mit ihm gekuschelt. Das funktionierte auch dann, wenn mal in der Familie „dicke Luft” herrschte. Ich habe deswegen schon mal scherzhaft davon gesprochen, dass der Hund ein „Gefühlsverstärker” sei. Spannend wäre es zu erfahren, ob das Bindungshormon Ocytocin bei Hundehaltern deutlich stärker vertreten ist als bei Leuten ohne Hunde.

Umgekehrt gibt es – zweites Stichwort – aber auch keine Tierart, die sich so vorbehaltlos dem Menschen zuwendet. Bei unserem Hund war das besonders ausgeprägt. Es äußerte sich zum Beispiel auch zuerst Fremden gegenüber. Waren die zu Beginn vielleicht sogar angewufft worden, wurde unser Hund erst bei der Verabschiedung richtig laut. Er wollte alle zusammen halten, es steckte offenbar viel an Hütehundeigenschaften in ihm. Eine irische Freudin sprach mal davon, dass Hunde awfully attached (schrecklich anhänglich) gegenüber ihren menschlichen Bezugspersonen seien. Das traf es bei uns wohl von beiden Seiten.

Wir vermissen daher unseren Hund immer noch schmerzhaft. Jetzt müssen wir erst mal durch eine hundelose Zeit.

Es galt eigentlich als sein Markenzeichen, dass sich Boris Johnson immer mal wieder höchst unfein, sexistisch oder rassistisch äußerte (Stichwort letterbox). Im Moment scheinen seine Manager ein Auge darauf zu haben, dass so etwas vor dem Wahltermin in einer Woche unterbleibt.

Es galt eigentlich als sein Markenzeichen, dass sich Boris Johnson immer mal wieder höchst unfein, sexistisch oder rassistisch äußerte (Stichwort letterbox). Im Moment scheinen seine Manager ein Auge darauf zu haben, dass so etwas vor dem Wahltermin in einer Woche unterbleibt.

Vier Gründe, warum beinhalten doof ist und vermieden gehört:

Vier Gründe, warum beinhalten doof ist und vermieden gehört: Die Hunde meiner Kindheit machten es eher unwahrscheinlich, dass aus mir noch mal ein überzeugter Hundehalter würde: Der Schäferhund einer Nachbarin wurde in einem Zwinger gehalten und kläffte entsetzlich, Hunde auf Spaziergängen erschienen mir gefährlich. Damit machte ich diese aber erst recht auf mich aufmerksam. Sympathie auslösend war das alles nicht!

Die Hunde meiner Kindheit machten es eher unwahrscheinlich, dass aus mir noch mal ein überzeugter Hundehalter würde: Der Schäferhund einer Nachbarin wurde in einem Zwinger gehalten und kläffte entsetzlich, Hunde auf Spaziergängen erschienen mir gefährlich. Damit machte ich diese aber erst recht auf mich aufmerksam. Sympathie auslösend war das alles nicht!

Wir schrieben die siebziger Jahre. Ökokrise, die Nachwehen der Studentenbewegung und die Einsicht, dass sich vieles ändern musste / sollte, bestimmten die Stimmung. Den Zivildienst wollte ich nach dem Abi 1974 möglichst bald antreten und wartete auf die Einberufung. Eine Tagung in der nahen Jugendakademie Walberberg, veranstaltet in Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk, schien da gerade passend. Mehr als eine Woche verhandelten wir das Thema Emanzipation, ja es verleitete auch ein wenig zum Schwafeln. Die Jugendakademie hatte bei mir entgültig gewonnen, als mich Alex, der langjährige Leiter, ansprach mit dem Spruch Der Mann der aufgehenden Sonne. Ich trug ein Hemd, das in Knüddelbatiktechnik gefärbt war und fühlte mich wahrgenommen.

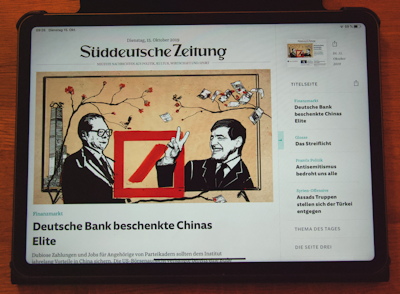

Wir schrieben die siebziger Jahre. Ökokrise, die Nachwehen der Studentenbewegung und die Einsicht, dass sich vieles ändern musste / sollte, bestimmten die Stimmung. Den Zivildienst wollte ich nach dem Abi 1974 möglichst bald antreten und wartete auf die Einberufung. Eine Tagung in der nahen Jugendakademie Walberberg, veranstaltet in Kooperation mit dem Deutsch-Französischen Jugendwerk, schien da gerade passend. Mehr als eine Woche verhandelten wir das Thema Emanzipation, ja es verleitete auch ein wenig zum Schwafeln. Die Jugendakademie hatte bei mir entgültig gewonnen, als mich Alex, der langjährige Leiter, ansprach mit dem Spruch Der Mann der aufgehenden Sonne. Ich trug ein Hemd, das in Knüddelbatiktechnik gefärbt war und fühlte mich wahrgenommen. Seit bald zwei Monaten beziehen wir die Süddeutsche als elektronisches Medium. Der Hauptgrund für die andere Form des Abonnements waren für mich der um ein Drittel geringere Preis und die Möglichkeit, ohne lange Mitteilung an die Abo-Verwaltung die Zeitung auch andernorts leicht lesen zu können. (Die Zeiten, in denen man zumindest in Kleinstädten im Urlaub auch schon mal eine Süddeutsche oder FAZ bekam, sind lange vorbei.) Die Pros and Cons eines solchen Abos sind schnell aufgezählt.

Seit bald zwei Monaten beziehen wir die Süddeutsche als elektronisches Medium. Der Hauptgrund für die andere Form des Abonnements waren für mich der um ein Drittel geringere Preis und die Möglichkeit, ohne lange Mitteilung an die Abo-Verwaltung die Zeitung auch andernorts leicht lesen zu können. (Die Zeiten, in denen man zumindest in Kleinstädten im Urlaub auch schon mal eine Süddeutsche oder FAZ bekam, sind lange vorbei.) Die Pros and Cons eines solchen Abos sind schnell aufgezählt.

„Mir fällt zu Hitler nichts ein” schrieb Karl Kraus in seinem Aufsatz Die Dritte Walpurgisnacht von 1933. (Das stimmte nicht ganz, da er sich doch zu ihm analysierend geäußert hat.) Trotzdem kann ich das Gefühl, dass man schreibend einem irrlichternden Phänomen wie Hitler nicht beikommt und sich deswegen ohnmächtig fühlt, gut nachvollziehen, wenn ich an Trump denke.

„Mir fällt zu Hitler nichts ein” schrieb Karl Kraus in seinem Aufsatz Die Dritte Walpurgisnacht von 1933. (Das stimmte nicht ganz, da er sich doch zu ihm analysierend geäußert hat.) Trotzdem kann ich das Gefühl, dass man schreibend einem irrlichternden Phänomen wie Hitler nicht beikommt und sich deswegen ohnmächtig fühlt, gut nachvollziehen, wenn ich an Trump denke.