Katholische Kirche in diesen Zeiten – zumal in Köln – ist wahrlich kein Kindergeburtstag: Allen verbalen Bekundungen zum Trotz ist der Missbrauchsskandal noch immer nicht so aufgeklärt, dass die Schuldigen vor Ort und in den kirchlichen Verwaltungen benannt sind. Menschen treten in Scharen aus und Kirchgemeinden müssen zu immer größeren Einheiten zusammengelegt werden. Das trägt nicht gerade zur Identifikation vor Ort bei und bürdet den hauptamtlichen Seelsorgern und den weinigen Seelsorgerinnen eine für die Gesundheit ruinöse Last auf.

Katholische Kirche in diesen Zeiten – zumal in Köln – ist wahrlich kein Kindergeburtstag: Allen verbalen Bekundungen zum Trotz ist der Missbrauchsskandal noch immer nicht so aufgeklärt, dass die Schuldigen vor Ort und in den kirchlichen Verwaltungen benannt sind. Menschen treten in Scharen aus und Kirchgemeinden müssen zu immer größeren Einheiten zusammengelegt werden. Das trägt nicht gerade zur Identifikation vor Ort bei und bürdet den hauptamtlichen Seelsorgern und den weinigen Seelsorgerinnen eine für die Gesundheit ruinöse Last auf.

Ein durchaus selbstgemachtes Problem ist aber ein eklatanter Mangel an einer Kultur der Wertschätzung, der gerade bei den neuen Verwaltungsstrukturen in Erscheinung tritt. Dazu drei Beispiele:

• Pfarrsekretärinnen sind eine in der Regel unterbewertete Personengruppe in einer Pfarrei: Sie nehmen die Anfragen für Beerdigungen, Taufen und Hochzeiten entgegen, geben dem Obdachlosen einen Gutschein für die nächste Bäckerei, sorgen für den vielfältigen alltäglichen Bürokram, koordinieren, machen und tun und sind damit ein Gesicht von Kirche nach außen. Sie haben in der Vergangenheit einigermaßen dezentral ihre Aufgaben wahrgenommen, müssen aber – angesichts von sinkenden Kirchensteuereinnahmen – in größeren und anonymeren Pfarrbüros in Zukunft ihre Arbeit bündeln. Wird dann eine sturmerprobte Pfarrsekretärin, die keiner Arbeit aus dem Weg ging und selbstständig arbeitete, verabschiedet, sollte dies zu einer gebührenden Würdigung ihrer Arbeit führen. Auch der neu bestellte Pfarrer, der ihr segensreiches Tun vielleicht nicht so konkret wahrnehmen konnte, ist gut beraten, diese Würdigung unter Einsatz seiner ganzen Person so vorzunehmen. Man befrage einmal die in Ruhestand gegangene Pfarrsekretärin A in B, wie sehr sie sich bei der irgendwie doch zustande gekommenen Verabschiedung wahrgenommen gefühlt hat…

• Die Pfarrgemeinde X in Köln hat eine Grußkarte erhalten. Eine künstlerisch begabte aktive Mitarbeiterin in der Pfarrei hat sie entworfen. Alle, die die Karte in Händen halten, halten sie für einen großen Wurf. Die Pfarrgemeinde setzt die Karte bereits ein. Der Beitrag ist aber weder vom Pfarrer noch von sonst einem Hauptamtlichen wahrgenommen worden, geschweige denn irgendein dankendes Wort ausgesprochen worden. Es ist dem Zufall und einer aufmerksamen anderen Frau aus der Gemeinde zu verdanken, dass die Initiatorin und Schöpferin der Grußkarte überhaupt Kenntnis davon erhält, dass ihre Karte verwendet wird.

• Die Pfarrgemeinde Y in Köln liegt in einem besonderen, eher kirchenfernen Stadtteil. Es ist eher selten, dass die Gemeindemitglieder jemand im kirchlichen Auftrag an der Wohnungstür stehen sehen. Dort war es Jahr für Jahr üblich, dass 60 Sternsingerinnen und Sternsinger in jedem Januar ausgesendet wurden. Die Zusammenlegung der Pfarrbezirke hat dazu geführt, dass übergeordnet dieses ehrenamtliche Engagement der begleitenden Eltern neu “gewürdigt” wird. Statt, dass der Hauptamtler den Eltern die Füße küsst, dürfen diese sich erst einmal anhören, was auf dem Begleitbrief zur Sternsingeraktion alles fehlt. Man würde sich wundern, wenn unter solchen Umständen die Eltern ihr Engagement fortführen – oder?

Ein Anteil an diesem katastrophalen Versagen und ausbleibender Wertschätzung wird man vielleicht den Covid-19-Bedingungen und Nachwirkungen der Neuordnungen zuschreiben können. Mein Verdacht ist aber, dass diese mangelnde Wertschätzung systemisch ist. Eine kleriker-zentrierte Kirche ist offenbar immer noch der Meinung, dass die Hauptamtler die wahren Kirchenvertreter sind und der Rest dahinter zurücktritt. Er darf dann froh sein, auch mal mitmachen zu dürfen.

Der Jesuit Klaus Mertes hat in diesem Zusammenhang mal gesagt Gott spricht durch die Welt. Wer die Lernprozesse in der Kirche auf die harte Tour braucht, tritt weiterhin möglichst vielen Leuten vor das Schienenbein oder übersieht geflissentlich, was die aktiven Frauen und Männer alles bewirken. Jedes Unternehmen, das so verfährt, verschwindet über kurz oder lang. In Sachen Kirchens sind die Leute ein kleines bisschen langmütiger, aber für dumm verkaufen und nicht gesehen, lässt sich auf Dauer keine(r). Man wird Silvester hören, wie viele Menschen erneut aus der Kirche ausgetreten sind. Wundern sollte sich dann keiner.

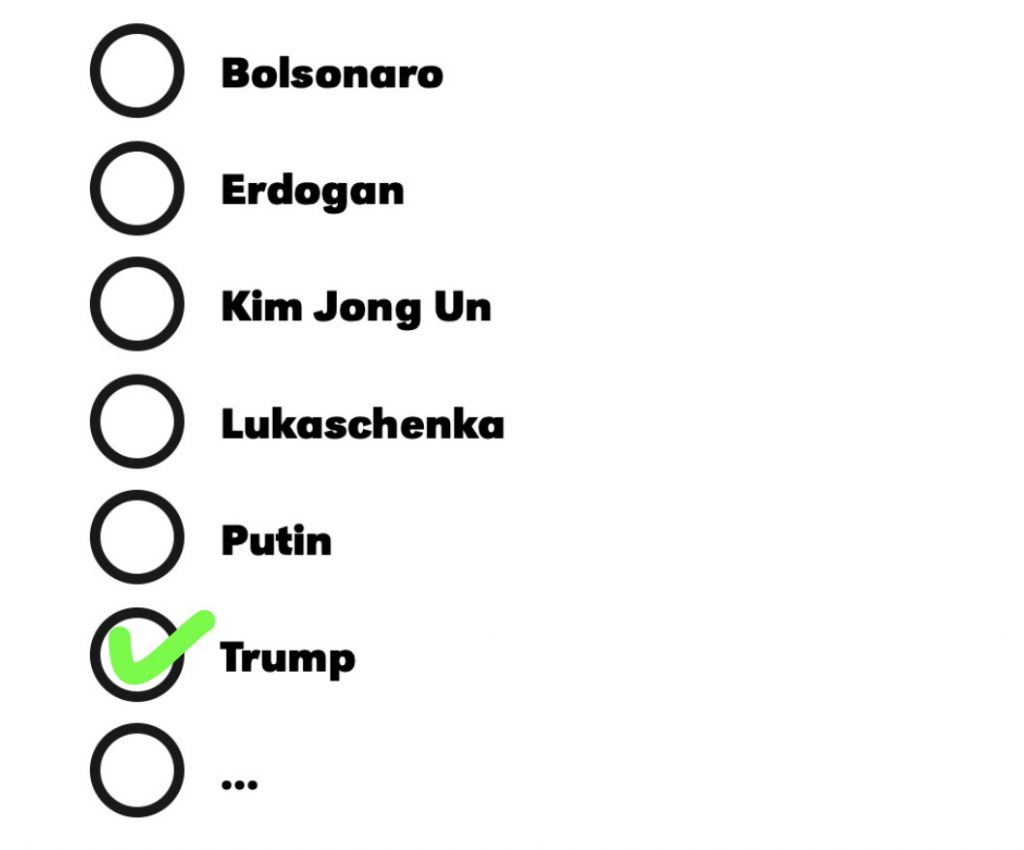

Boris Johnson hat 2016 eine Weile überlegt, welches Projekt ihm persönlich am meisten Fortkommen verschaffen würde: Ein Vorstoß zu mehr britischem Gewicht innerhalb der EU oder ein Frontalangriff auf die EU. Es kam – wie wir inzwischen wissen – zu der „Vote Leave”-Kampagne. Ein griffiger Slogan lautete damals We send the EU £35 million a week / let’s fund our NHS instead. Solche Parolen und eine hochprofessionell auf Zielgruppen ausgerichtete Propagandamaschine über Social Media verfehlten ihre Wirkung nicht. Am Ende stand ein Abstimmungsergebnis von 52 % zu 48 %. Junge Leute waren überraschender Weise weniger zahlreich im Irrglauben zur Abstimmung gegangen, ihre Stimmen seien entbehrlich.

Boris Johnson hat 2016 eine Weile überlegt, welches Projekt ihm persönlich am meisten Fortkommen verschaffen würde: Ein Vorstoß zu mehr britischem Gewicht innerhalb der EU oder ein Frontalangriff auf die EU. Es kam – wie wir inzwischen wissen – zu der „Vote Leave”-Kampagne. Ein griffiger Slogan lautete damals We send the EU £35 million a week / let’s fund our NHS instead. Solche Parolen und eine hochprofessionell auf Zielgruppen ausgerichtete Propagandamaschine über Social Media verfehlten ihre Wirkung nicht. Am Ende stand ein Abstimmungsergebnis von 52 % zu 48 %. Junge Leute waren überraschender Weise weniger zahlreich im Irrglauben zur Abstimmung gegangen, ihre Stimmen seien entbehrlich. Für 37 Jahre besaß das Städtchen Dingle auf der gleichnamigen Halbinsel eine verlässliche Attraktion: Der auf den Namen Fungie getaufte Delfin lebte ortsfest im großen Naturhafen von Dingle. Seit Mitte Oktober diesen Jahres gab es keine Sichtungen mehr des Delfins. Eine zuverlässige Erwerbsquelle für die Bootsführer einer Reihe von Schiffen ist weggefallen. Diese Menschen müssen sich nach etwas Neuem umsehen.

Für 37 Jahre besaß das Städtchen Dingle auf der gleichnamigen Halbinsel eine verlässliche Attraktion: Der auf den Namen Fungie getaufte Delfin lebte ortsfest im großen Naturhafen von Dingle. Seit Mitte Oktober diesen Jahres gab es keine Sichtungen mehr des Delfins. Eine zuverlässige Erwerbsquelle für die Bootsführer einer Reihe von Schiffen ist weggefallen. Diese Menschen müssen sich nach etwas Neuem umsehen. Katholische Kirche in diesen Zeiten – zumal in Köln – ist wahrlich kein Kindergeburtstag: Allen verbalen Bekundungen zum Trotz ist der Missbrauchsskandal noch immer nicht so aufgeklärt, dass die Schuldigen vor Ort und in den kirchlichen Verwaltungen benannt sind. Menschen treten in Scharen aus und Kirchgemeinden müssen zu immer größeren Einheiten zusammengelegt werden. Das trägt nicht gerade zur Identifikation vor Ort bei und bürdet den hauptamtlichen Seelsorgern und den weinigen Seelsorgerinnen eine für die Gesundheit ruinöse Last auf.

Katholische Kirche in diesen Zeiten – zumal in Köln – ist wahrlich kein Kindergeburtstag: Allen verbalen Bekundungen zum Trotz ist der Missbrauchsskandal noch immer nicht so aufgeklärt, dass die Schuldigen vor Ort und in den kirchlichen Verwaltungen benannt sind. Menschen treten in Scharen aus und Kirchgemeinden müssen zu immer größeren Einheiten zusammengelegt werden. Das trägt nicht gerade zur Identifikation vor Ort bei und bürdet den hauptamtlichen Seelsorgern und den weinigen Seelsorgerinnen eine für die Gesundheit ruinöse Last auf.

Köln hat eine türkische Community, die 10 bis 15 % der Wohnbevölkerung erreichen dürfte. Als Lehrer in Köln-Nippes machte sich das für mich oft so bemerkbar, dass zahlreiche Eltern, häufiger noch die Mütter, so gut wie kein Deutsch sprachen oder verstanden. Wie häufig saßen dann die Eltern beim Elternsprechtag vor mir und bekamen kaum mit, was ich zu ihren Kindern vermitteln wollte. Deutsch sprechen zu können war für sie – so empfanden sie – auch gar nicht nötig: Eingekauft, zum Friseur oder in ein Teehaus gegangen wurde im türkischsprachigen Umfeld. Waren dann noch die Ehefrauen aus der Türkei eingeflogen worden, hatten diese noch nicht einmal im Kindergarten oder in der Schule mit der deutschen Sprache und mit Deutschen Kontakt aufgenommen.

Köln hat eine türkische Community, die 10 bis 15 % der Wohnbevölkerung erreichen dürfte. Als Lehrer in Köln-Nippes machte sich das für mich oft so bemerkbar, dass zahlreiche Eltern, häufiger noch die Mütter, so gut wie kein Deutsch sprachen oder verstanden. Wie häufig saßen dann die Eltern beim Elternsprechtag vor mir und bekamen kaum mit, was ich zu ihren Kindern vermitteln wollte. Deutsch sprechen zu können war für sie – so empfanden sie – auch gar nicht nötig: Eingekauft, zum Friseur oder in ein Teehaus gegangen wurde im türkischsprachigen Umfeld. Waren dann noch die Ehefrauen aus der Türkei eingeflogen worden, hatten diese noch nicht einmal im Kindergarten oder in der Schule mit der deutschen Sprache und mit Deutschen Kontakt aufgenommen.

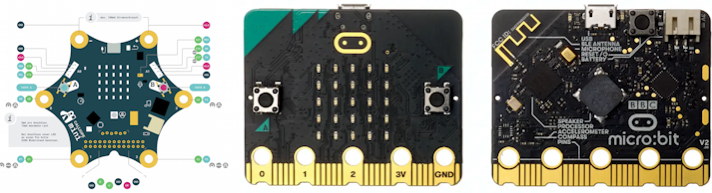

Lange Zeit war die Vorläuferversion 1.3 von calliope nicht lieferbar. Jetzt gibt es

Lange Zeit war die Vorläuferversion 1.3 von calliope nicht lieferbar. Jetzt gibt es